Dimanche soir c’est l’un des seigneurs de la bande dessinées qui a reçu le grand prix de la ville d’Angoulême (décerné dans le cadre du festival de BD). Cela faisait de nombreuses années que son nom était évoqué, mais il a fallut attendre 2011 pour que Art Spiegelman accède enfin au précieux sésame. C’est « Maus« , son œuvre magistrale publiée en 86 et en 91, qui aura le plus marqué les esprits. Petit détour par la case « chef d’œuvre »…

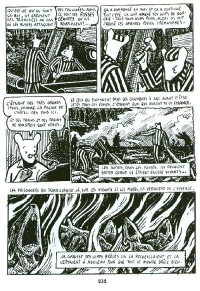

Quand on évoque Spiegelman il faut savoir que l’on parle de quelqu’un qui a reçu le prix Pulitzer pour ses bandes dessinées (en 1992). Le Pulitzer pour des BDs ? Oui c’est possible, enfin… ça l’est depuis « Maus« ! Cela situe déjà l’envergure du raz-de-marée provoqué par ses livres publiés au tournant des années 90 (en 2 tomes : En 1986 « Maus : Un survivant raconte« , En 1991 « Maus : Et c’est là que mes ennuis ont commencé« ). « Maus » c’est l’histoire poignante de la famille de l’auteur dont une partie a survécut à l’holocauste. Ce n’est pas une BD comme les autres, elle appartient plus au genre du livre témoignage qui prend aux tripes tellement il sonne vrai. L’auteur a pourtant pris le parti de dédramatiser (un peu) : les juifs sont ainsi représentés par des souris, les nazis par des chats et les Polonais par des cochons. Mais la force de l’histoire, profondément ancrée dans le réel, laisse scotché sur place.

Cette biographie est aussi sans concessions et non romancée. L’histoire n’est par exemple pas du tout manichéenne, elle raconte la vie au quotidien pendant ces heures noires de l’Histoire. Chaque personnage ne comprend pas trop ce qui se passe et essaye surtout de s’en sortir. On y parle donc d’abord réflexe de survie, plutôt que d’héroïsme. Le livre fait bien comprendre que de toutes façons pour avoir survécu il faut avoir d’abord pensé à soi… Spiegelman décrit un environnement où tout s’achète, tout se monnaye, où rien n’est gratuit. Et c’est là toute la barbarie de la Shoah, les nazis ont réussi à « déshumaniser » tout le monde : les bourreaux comme les victimes. Se serrez les coudes dans l’adversité ? C’est vrai, jusqu’à un certain point dans l’horreur. Quand le nombre de gens qui s’en sortent est trop faible, on en revient à des réflexes quasi cannibales.

Spiegelman évoque aussi le terrible rôle d’une certaine élite juive, qui a été utilisée par les nazis (comme le comité juif de Sosnowiek). Le sujet est aujourd’hui absolument tabou, mais il permet pourtant de mieux comprendre comment l’holocauste a été possible. Si aujourd’hui l’on trouve encore des gens pour nier la Shoah ce ne sont pas seulement des antisémites, c’est aussi parce que tout cela leur semble tout bonnement « impensable ». En décrivant avec précision les mécanismes de l’holocauste et en expliquant sa mise en œuvre, avec le témoignage de son père, Spiegelman adresse au négationniste une formidable réponse. C’est pour cela qu’il mérite vraiment le Pulitzer.

« Maus » c’est l’histoire d’Art Spiegelman qui raconte celle de son père. Parce qu’en fait le livre narre sa propre genèse : il explique aussi comment il a écrit la BD. En se mettant en scène, il fait partager ses doutes et ses réflexions au lecteur. C’est là toute la puissance de cette BD. Il touche à la difficulté du travail de mémoire. Doit-il forcer son père à se remémorer tout ce qu’il a mis des années à évacuer ? Comment traduire l’intensité dramatique des évènements vécus ? Rend-il justice aux victimes en évoquant leur (relatif) manque de solidarité, préoccupées par le seul instinct de survie ? Comment faire face aux difficultés de communication avec son père ? Spiegelman est membre de la « génération d’après » comment peut-il comprendre ? En parlant du suicide de sa mère, il interroge : comment peut-on reprendre la vie après avoir vu Auschwitz ?

La façon dont l’auteur évoque le caractère de son père est aussi déconcertante de franchise et de vérité. Traumatisé et âgé, il est devenu insupportable. A avoir trop manqué, son père ne tolère pas de gâcher. Il est économe et mesquin de façon maladive, à tout vouloir récupérer. Spiegelman nous fait partager sa honte et son exaspération face à ses comportements. Comme le racisme envers les noirs, dont son père fait preuve, et qui lui parait impensable au regard de ce qu’il a subit. A mesure que l’on tourne les pages, on comprend ainsi le rôle thérapeutique que la rédaction de « Maus » a eu pour son auteur.

Bref, pour tous ceux qui n’ont pas encore l’indispensable « Maus » dans leur bédéthèque, ils savent ce qui leur reste à faire !