Pandora Vox est parti à la rencontre de Ludovic, 28 ans, enseignant-stagiaire en Histoire-Géographie dans une ZEP. L’occasion de découvrir le malaise dans l’Éducation Nationale depuis l’intérieur, et de comprendre un peu mieux le quotidien de profs à qui l’on demande toujours plus et que l’on abandonne pourtant en pleine galère. Interview en deux volets.

Bonjour Ludovic ! Commencez par nous parler un petit peu de vous… Comment en êtes vous venu à devenir prof d’Histoire-Géo ? Petit vous vous imaginiez dans l’enseignement ?

Bonjour à vous tous. Pour répondre à votre question, je dirais que l’Histoire et la Géographie ce sont deux disciplines qui m’ont toujours plu. Quand j’étais au collège je lisais déjà beaucoup sur le sujet. Adolescent, j’ai passé beaucoup de mon temps libre à faire des arbres généalogiques des principales dynasties ou à m’intéresser aux grandes batailles de l’Histoire. A l’époque, je m’imaginais sans doute plus chercheur que prof. Après un bac éco je me suis donc naturellement dirigé vers la fac d’Histoire où j’ai fait 5 ans, le temps d’avoir un master. Il m’a fallut ensuite 3 ans pour avoir le concours (CAPES).

Le CAPES est si difficile à avoir ?

Oui, c’est particulièrement compliqué. Le taux de réussite y est d’environ 11-13 %, cela dépend les années et le nombre de postes ouverts. Il m’a fallut 3 tentatives pour être suffisamment prêt et pour franchir les deux épreuves écrites et les trois épreuves orales. Ce type de concours requiert une culture générale, une méthode de travail, une rigueur et une certaine « endurance mentale » spécifique. Il faut bien planifier son travail et toujours tenir un raisonnement de ce type « Cette information est-elle précieuse ou peu utile », « Est-ce que les correcteurs attendent que je la ressorte dans une copie ? » etc Je dirais qu’il ne faut surtout pas se décourager et envisager dès le départ de l’avoir en plusieurs fois…

Une passion depuis l’enfance, 8 ans d’études, vous êtes donc un « crack » en Histoire-Géo…

Oui, on peut dire cela, même si l’Histoire et la Géographie sont des disciplines très vastes. Mais je dois dire qu’actuellement cela ne me sert pas beaucoup…

On va y venir, parlez-nous de votre collège…

J’enseigne dans un collège ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire ou « zones sensibles », si vous préférez). J’ai commencé en Septembre 2010. Pour ma première rentrée, j’ai le statut d’ »enseignant-stagiaire ». Pendant un an, je suis en observation et je ne suis donc pas encore titularisé. J’ai 6 classes, deux de 5èmes et quatre de 4èmes. Ce qui représente 18h de cours par semaine.

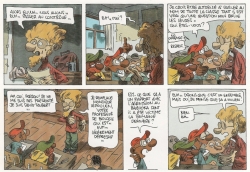

Pour débuter c’est énorme ! Notre promotion a la malchance de se trouver entre deux réformes. En comparaison les « générations » précédentes de stagiaires commençaient avec 6H par semaine et des formations. Aujourd’hui, l’Éducation Nationale nous envoie au casse-pipe. Nous sommes affectés pour beaucoup directement dans des établissements très difficiles sans aucune expérience et sans aucune formation. Comment voulez-vous que l’on s’en sorte ? Autant vous dire qu’après les trois années de « bachotage » à apprendre des dates par cœur pour avoir mon CAPES, j’ai bien senti la différence ! Mon activité de tous les jours n’a tout simplement rien à voir. Après les grands dissertations, nous devons revenir aux phrases courtes : sujet-verbe-compléments. Je ne fais d’ailleurs pas vraiment d’Histoire-Géo, c’est plus de la gestion d’adolescents à problème qu’il faut recadrer quotidiennement. On n’imagine pas toutes les difficultés que l’on rencontre chaque jour…

« Je vais niquer ta mère et la France, sale roumis !«

Justement, à quels genres de problèmes êtes-vous confronté ?

Des problèmes de gestion de classe notamment. C’est dur d’encaisser des « Je vais niquer ta mère et la France, sale roumis ! ». C’est stressant d’avoir un élève presque aussi grand que vous (même en collège) qui s’avance à 15 cm de votre front en disant : « Viens là, viens là ! Que je te tabasses, enculé ! », alors que vous n’avez bien évidemment pas le droit de le toucher ! Les élèves le savent très bien… Et ils en jouent ! Les élèves savent être manipulateurs, même à cet âge-là. Par exemple, le mois dernier, je faisais remarquer à un élève que j’en avais marre de prendre son carnet pour le poser sur mon bureau pour stopper ses bavardages incessants, et qu’un jour j’en viendrai à le punir sans lui donner tous ces avertissements préalables. Il m’a répondu : « Où est le problème ? En prenant mon carnet, vous obtenez ce que vous voulez : mon silence ! ».

Ce genre d’incident est à ce point fréquent ?

Cela dépend des classes. Il y en a certaine dans lesquelles cela se passe bien. Et heureusement ! Mais cette année j’ai trois classes très difficiles. Dans chacune d’entre elle il y a des fortes têtes qui testent en permanence mon autorité. Les carences éducatives sont flagrantes… Disons qu’il ne se passe pas une semaine sans un incident sérieux portant sur de l’insolence grave ou un net refus d’obéissance. Si vous ne voulez pas renoncer à établir un minimum d’autorité, vous ne pouvez pas éviter la confrontation directe. Je ne suis pas prêt non plus à renoncer à ma mission d’enseignement et à acheter la « paix sociale » en laissant à quelques « têtes brûlées » le contrôle de ma classe.

Que voulez-vous dire ?

Ce que je veux dire c’est que ce serait plus facile d’être laxiste et de laisser courir. Seulement nous sommes quand même là pour remplir une mission d’enseignement, non ? Nos supérieurs nous reprochent régulièrement le trop grand nombre de rapports d’incident. Mais on ne demande pas mieux que d’en avoir moins à rédiger! Honnetement ce serait même plus facile… Mais cela relève de la tactique de l’autruche. C’est quand même un comble : lorsque l’on rédige un rapport, c’est pour signaler une déviance grave de la part d’un élève, c’est une façon pour nous de demander du soutien à la « structure » de l’établissement. Malheureusement, cela est souvent interprété comme une défaillance de notre part: si l’élève a agit de cette manière, c’est que l’on a pas été capables de l’en dissuader ou de l’en empêcher… On pousse donc de cet manière les profs à rédiger le moins de rapport d’incident possible. C’est une façon de nier les problèmes et, que voulez-vous, c’est bon pour les statistiques…

« Si je colle des élèves je dois le faire sur mon temps libre […] car on manque de surveillants«

Et il n’y a pas de sanction possible ? Quand nous étions au collège les heures de retenu et les jours d’exclusion ne nous faisaient pas rigoler…

En commençant, j’ai découvert un système de gestion des heures de colle qui m’était étranger : c’est à l’enseignant de gérer lui même ses « colles » ! Et c’est très pénible et énergivore de devoir gérer soi-même ses heures de retenues. Si je « colle » des élèves, je dois le faire sur mon temps libre, où les mettre sur mes autres heures de cours, car nous manquons de surveillants. Vous imaginez ? Prenons un exemple. Je souhaite mettre en retenu un élève pour indiscipline. Si je veux que l’élève ait un minimum l’impression d’être puni, je ne peux le coller entre midi et deux (cela ne changera pas grand chose pour l’élève qui est au collège de toute façon, et en plus je n’aurais plus assez de temps pour déjeuner, faire des photocopies ou même juste pour décompresser). Bref, ce qui contraint le plus les élèves c’est le vendredi après-midi, mais ajouter des élèves turbulents à une classe déjà pas facile c’est risqué ! Une fois, un lundi matin, je me suis levé 2 heures plus tôt pour accueillir un élève en retenue, et il n’est même pas venu… La punition était pour moi ! J’ajouterai que c’est pédagogiquement pitoyable de voir un élève accomplir sa retenue plus de 4 semaine après son écart de conduite, à cause de problèmes d’organisation.

Sur cette question des retenues, on marche vraiment sur la tête ! Ce système incite les professeurs à ne pas sanctionner les élèves et l’établissement y perd vraiment en crédibilité.

Et puis les retenues ne font pas tout. Par exemple récemment j’ai eu le cas d’un élève au comportement inadmissible, qui ne voulait pas se laisser exclure de cours. J’ai envoyé un délégué chercher le CPE (Conseiller Principal d’Éducation) ou le directeur adjoint. Par malchance les deux étaient absents à ce moment-là (rendez-vous et absence pour maladie) ! On est sensé faire quoi dans ce cas ? Je rappelle qu’on n’a pas le droit de toucher un élève…

« Nous n’étions absolument pas préparés à cela«

Le contexte sociale difficile de votre établissement est-il la raison de tout cela ?

Ce n’est pas l’unique raison, mais cela y contribue fortement. Il y a de nombreux élèves que le grand public qualifierait de « cas sociaux ». Violence conjugale, non maitrise du Français, antécédent psychiatrique des parents, antécédents judiciaires, absence de domicile fixe… J’ai toujours su que cela que cela existait, mais y être confronté en vrai – et dans ces proportions – c’est une vraie claque !

Par exemple un jour une de mes cinquièmes refuse de se mettre à coté d’un de ses petits camarades. J’insiste et elle se met à pleurer sans explications. J’ai ensuite mené ma petite enquête… le grand frère de son camarade passait en jugement pour attouchement sexuel sur sa grande sœur ! Rendez-vous compte que personne n’était au courant dans l’équipe pédagogique ! La petite supportait toute la journée insultes et menaces… Heureusement que j’ai un peu creusé !

Nous n’étions absolument pas préparés à cela, c’est pour cela que je maintiens que l’Éducation Nationale nous envoie au casse-pipe.

Et ce genre de « souci » d’ordre social n’est pas isolé. Prenons un autre exemple. Un de mes élèves de cinquième souffre de déficience mentale. Lorsqu’il est en crise – un cours sur deux en moyenne – il passe ses cours à imiter des bruits d’animaux et à taper sur les tables comme un forcené, ou à faire des figures de gymnastique sur les tables. C’est assez incompréhensible puisqu’il se ridiculise auprès des autres par la même occasion. Dans ces moments là peu de personnes ont vraiment d’emprise sur lui. Il est comme ailleurs et n' »entend » rien. Tous ses professeurs considèrent qu’il n’est pas à sa place dans un collège, et que sa véritable place est dans un IME (Institut Médico-Éducatif, un établissement spécialisé). Mais ça fait deux ans que ça dure et il est toujours là. La raison ? Parce qu’il n’y a pas assez de place en IME, et pas assez de monde pour diagnostiquer ces problèmes en amont (NB: On compte généralement un psychologue scolaire pour plus de 20 établissements). Nous ne pouvons pas gérer ce genre de cas qui relève de la psychiatrie. Moi, à la base je suis sensé enseigner l’Histoire-Géo…

Estimez-vous que vous manquez de formation ?

Mais c’est une évidence ! Je rencontre de gros problèmes face à ces classes difficiles, car je n’ai jamais eu de formation. C’est indiscutable : je manque d’expérience, et je dois rattraper mon retard à toute vitesse…. sans être tellement soutenu ou aidé ! Le pire étant qu’on nous envoie d’abord dans les établissements difficiles.

Mais à la rentrée, vous n’avez pas eu de formation ? Des allégements d’horaire ?

D’abord, il faut savoir qu’à la rentrée c’est la course pour tout le monde. Nous n’avons connu notre affectation que seulement quelque jours avant la pré-rentrée. Très pratique pour s’organiser ! J’ai du d’abord gérer tous les problèmes matériels immédiats : nouvelles obligations concernant mes assurances, comptes bancaires, trouver un appartement dans mon département d’affectation et évidemment déménager. Ensuite, il a fallut faire mes premières séquences de cours sachant enfin à quel niveaux j’allais enseigner (NDLR : 5ième et 4ième). Je me suis aussi occupé d’acheter une imprimante-scanner pour les documents que j’allais distribuer aux élèves, faute d’avoir suffisamment de photocopie au collège…

Ensuite ce ne sont pas les discours du recteur ou des inspecteurs en amphithéâtre à la pré-rentrée qui nous ont appris quoique se soit… Pas plus que le pauvre DVD « Tenue de classe » distribué par le ministère. Comme si un DVD de bienvenue pouvait nous préparer ! On nous y apprend par exemple que l’on peut ramener à la raison un élève simplement en posant 3 doigts sur sa table… (rires) Tout ceci n’est pas très sérieux, et une heure de vidéo ne remplacera jamais une formation.

Après, nous n’avons eu que quelques journées de formation seulement pour tout le premier trimestre. Et je dois dire que celles-ci étaient extrêmement théoriques et mal organisées. Les formateurs eux-mêmes n’étaient pas très au point, car ils ont été prévenus très tardivement de la date de nos rendez-vous. La coordination a donc été minimale. Au dépend des stagiaires.

Et ces quatre journées de formation, elles portaient sur quoi ? Pédagogie ? Tenu de classe ?

Ces journées de formation portaient sur la construction de séances de cours, sur l’évaluation des élèves sur le contenu des programmes scolaires ou de leurs enjeux… Nous pouvions prendre la parole, mais évoquer nos difficultés, c’est aussi se mettre en porte-à-faux… Je rappelle que nous ne sommes pour l’instant que stagiaires, et que nous sommes évalués tout au long de l’année en vue de notre titularisation.

« Pendant nos formations nous sommes remplacés dans les classes par des étudiants non diplômés de Master 2«

Il y a quand même un stage de formation de prévu, non ?

Oui, mais vers Février et Mars ! Et c’est déjà bien trop tard ! Je veux dire que nous nous sommes déjà fait une réputation auprès des élèves. De ce fait, cette aide qui pourrait être utile au début arrive nettement trop tard.

Dans ces quatre semaines de formation, il y avait « à boire et à manger », comme on dit. Celles-ci était tout de même mieux que celles du début d’année, avec à la louche un tiers d’informations que l’on savaient déjà, un tiers de choses utiles dans le court terme et un tiers d’éléments qui nous serviront dans 4 ans, lorsque l’on aura les coudées assez franches pour « innover ». Il est juste dommage que l’on nous assène toujours autant de concepts trop théoriques et pas assez d’astuces opérationnelles.

Si vous aviez eu cette formation en début d’année scolaire plutôt qu’en Février, cela vous aurait-il davantage aidé ?

Oui ce serait déjà un mieux. Après ce serait encore mieux de l’axer sur le quotidien opérationnel et la tenue de classe.

J’ai oublié un point important, en Février, quand nous partons en formation, nous sommes remplacés (enfin quand c’est possible) par… des étudiants de Master 2 ! C’est-à-dire des étudiants non diplômés de 5ème année de Master de Pédagogie & Enseignement. Et ils reprennent nos 18h de cours hebdomadaires… Ils sont bien évidemment tout aussi inexpérimentés que nous ! Ils n’ont eu, en parallèle de leur concours à passer, qu’une dizaine d’heures de cours pendant un trimestre. Vous imaginez ? Toutes ces classes de collèges avec un étudiant pour professeur pendant 6 semaines, au cœur de l’année scolaire. Et je ne parle pas des troisièmes qui passent leur brevet en fin d’année… Quand je vous dis qu’on ne met pas toutes les chances de notre coté au ministère ! Et le plus dommageable, c’est que tout cela se traduit par une moins bonne prise en charge des élèves en difficulté.

Qu’en est-il des autres enseignant-stagiaires ?

Nous sommes certainement tous confrontés au même genre de problèmes. Mais certains de mes collègues stagiaires rencontrent d’autres formes de situations difficiles. Par exemple il y en a qui se retrouvent à devoir enseigner à 5 niveaux différents (avec donc une montagne de travail de préparation de cours). Sur 6 classes c’est quand même pas de bol (sic) ! Un beau cadeau de l’académie pour un débutant !

Il y a bien sûr des stagiaires qui commencent leur métier par des « classes à examens » comme la troisième ou la terminale. Avec ce que cela implique pour les élèves d’avoir un stagiaire inexpérimenté sur une année clé… J’ai d’ailleurs appris que je faisais parti des correcteurs potentiels pour la correction du brevet, alors que je n’ai actuellement pas de 3èmes… Cherchez l’erreur !

Il y a aussi ceux qui se retrouvent à faire cours en collège et en lycée en même temps, alors que les exigences sont radicalement différentes. Cela veut aussi dire deux établissements différents… Parfois distants de dizaines de kilomètres… Ce genre de situation n’est pratique ni pour le stagiaire, ni pour le tuteur qui le suit. Des stagiaires enseignent en collège alors que leur tuteur – qui est une des rares personnes chargées de les aider – a des classes de lycée aux problématiques et enjeux bien différents du collège…

Bref je suis loin d’être un cas isolé et certaines situations sont bien pires que celle que je rencontre.

A suivre…

La seconde partie de cet interview, sera publiée prochainement.