Il y a maintenant un an paraissait le premier billet sur ce blog… Le 25 Octobre 2011 Pandora Vox a fêté ses 1 an ! L’occasion de revenir sur les évènements marquants de cette première année et les principaux articles qui ont fait le succès de notre blog.

Après une année d’existence le bilan est plutôt bon: avec plus de 100 articles publiés Pandora Vox s’est créé un petit espace dans la blogosphère. On a tout de même comptabilisé cette année plus de 10 000 visiteurs uniques pour presque 20 000 pages lues (statistiques Piwik), ce qui va bien au delà de nos espérances initiales.

Initialement hébergé chez le fournisseur d’accès Free, le blog a acheté son propre nom de domaine au mois de Février ce qui lui a permis de gagner en autonomie et en performance. En Avril 2011 il a ainsi pu rejoindre la plate-forme J’aime L’Info créé à l’initiative de Rue89 pour soutenir les site d’information et blogs à faibles moyens. Enfin, en Mai c’est la création du compte Twitter (@pandoravoxblog) qui permet à Pandora Vox d’accroitre sa visibilité sur le web et de rester en contact avec ses lecteurs.

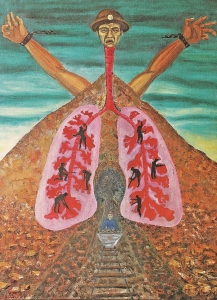

L’année 2010-2011 aura été marquée par le succès de nos reportages, dans l’industrie florale au Kenya, dans les manifestations à Istanbul, avec les indignés à Barcelone ou plus récemment avec les mineurs de Bolivie. Des entretiens marquants, avec Ludo prof stagiaire en galère ou Marion de retour des JMJ. Il y a eu aussi les dossiers de Pandora Vox, comme celui sur l’intervention de Colin Powell à l’ONU et celui sur le scandale de la dette grecque qui comptent parmi les pages les plus lues du site. Les portraits comme celui d’Éric Woerth, celui de la journaliste Marie-Monique Robin ou celui d’Éva Joly.

Pandora Vox cru 2010/2011 c’est aussi de nombreux articles sur la crise économique et la spéculation avec une chronologie des crises, l’histoire du « krach des tulipes« , les techniques de spéculation, la lutte contre les paradis fiscaux, le chômage américain, le manifeste des économistes atterrés ou la crise des subprimes.

La politique Française a été un sujet privilégié avec la candidature de Nicolas Sarkozy, les enjeux du nucléaire, l’effritement de l’électorat UMP, la dictature des sondages, les croisades de Claude Guéant, l’affaire du Mediator, les licenciements à France Inter, la (non)gestion du chômage dans les banlieues, l’affaire Molex ou la nomination de Michel Mercier à la Justice.

La politique Française a été un sujet privilégié avec la candidature de Nicolas Sarkozy, les enjeux du nucléaire, l’effritement de l’électorat UMP, la dictature des sondages, les croisades de Claude Guéant, l’affaire du Mediator, les licenciements à France Inter, la (non)gestion du chômage dans les banlieues, l’affaire Molex ou la nomination de Michel Mercier à la Justice.

Il y avait de l’actualité internationale aussi cette année, avec les articles sur le combat des syndicats Américain au Wisconsin, la mort de Ben Laden, le pouvoir donné aux femmes dans les autres pays, les révolutions d’Égypte et de Tunisie, l’arrestation de Julian Assange, les élections en Côte d’Ivoire ou la campagne Américaine des midterms. Ou bien des articles sur le football avec la coupe du monde au Qatar 2022, la victoire de l’Allemagne en 1954, l’OM époque Tapie et Yoann Gourcuff.

Enfin on a eu aussi des billets culturels sur le cinéma ou l’on évoque Rachid Bouchareb, Sydney Lumet, Jorge Furtado, Paul Grignon et Michel Audiard, sur la bande dessinée avec Jiro Taniguchi et Art Spiegelman, sur les spectacles de Franck Lepage, les chroniques de Vincent Roca, les vidéos d’Action Discrète…

Sans oublier les citations publiées chaque semaine (ou presque), pour nous éclairer sur l’actualité, nous rappeler l’essentiel ou tout simplement nous faire rire !

Enfin, nous ne saurions clôturer ce billet sans vous évoquer vous, chers lecteurs, vous qui contribuez à faire vivre ce blog par vos réactions et commentaires chaque jour et en le faisant connaître à de plus en plus de monde. Pour tout cela, MERCI !

Pour être au tenu au courant de nos derniers articles, et si ce n’est pas déjà le cas, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou bien à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire. A très bientôt, et… joyeux anniversaire Pandora Vox !